第2話|【退職を控えた看護師のリアル】キャパオーバーから退職までに行った手続きと心の整理

キャパオーバーで心療内科を受診し、「抑うつ状態」と診断されてから、約1か月半。

いま私は、すべての手続きを終え、10月31日の退職日を静かに待っているところです。

この記事では、退職までに実際に行った手続きや、進めながら感じたことをまとめました。

これから退職を迎える方の、少しでも参考になればうれしいです🌿

診断書の提出と休養のスタート

9月中旬、心療内科で「抑うつ状態」と診断され、まずは1ヶ月の自宅療養が必要と言われました。

その日のうちに、診断書を職場へ速達で郵送しました。

簡単な手紙に感謝の気持ちを添えて送りました。

📄 私が診断書を送るときに添えた一文:

「主治医の勧めにより、しばらくの間自宅療養をさせていただくことになりました。

診断書を同封いたしますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。」

休養中は、職場からの連絡にも丁寧に対応しつつ、再診のたびに診断書を更新して郵送しました。

郵便局を出たとき、少し肩の力が抜けた気がしました。

診断書を送ったあと、主治医からはこんな言葉がありました。

怖いと感じている職場へ、あなた自身が直接行くのはやめてください。

娘さんに電話してもらい、今後の対応は娘さんが行う意思を伝えてもらいましょう。

娘さんを“防波堤”にしてください。病状が悪化するのは避けたいですからね。

その言葉に、涙が出ました。

“自分を守るために距離を取っていいんだ”と、ようやく心から納得できた瞬間でした。

そしてその日から、少しずつ「怖い職場よりも、自分の回復を優先する」ことを意識するようになりました。

退職届の提出と気持ちの整理

1か月の療養を経て、「このままでは戻るのは難しい」と実感。

主治医とも相談のうえ、10月31日付で退職する決意を固めました。

退職届は便箋に自筆で記入し、白い封筒に入れて簡易書留で郵送しました。

便箋に文字を綴りながら、いろんな思いがこみ上げました。

お世話になった方々への感謝、申し訳なさ、そして少しの安堵。

書き終えたとき、「ここまでよく頑張ったな」と自分に言ってあげたくなりました。

退職後の健康保険と年金の切り替え準備

退職後は健康保険と年金の切り替えが必要になります。

私は退職日以降、国民健康保険と国民年金へ切り替える予定で、市役所での手続き準備を済ませました。

健康保険証の返却は、退職日前に郵送する予定です。

退職後の保険には次の3つの選択肢があります👇

- 任意継続被保険者として継続(最長2年)

- 家族の扶養に入る

- 国民健康保険に加入する

私の場合は一人暮らしなので、国保加入を選びました。

窓口での手続きは退職日の翌日から14日以内が目安とのことです。

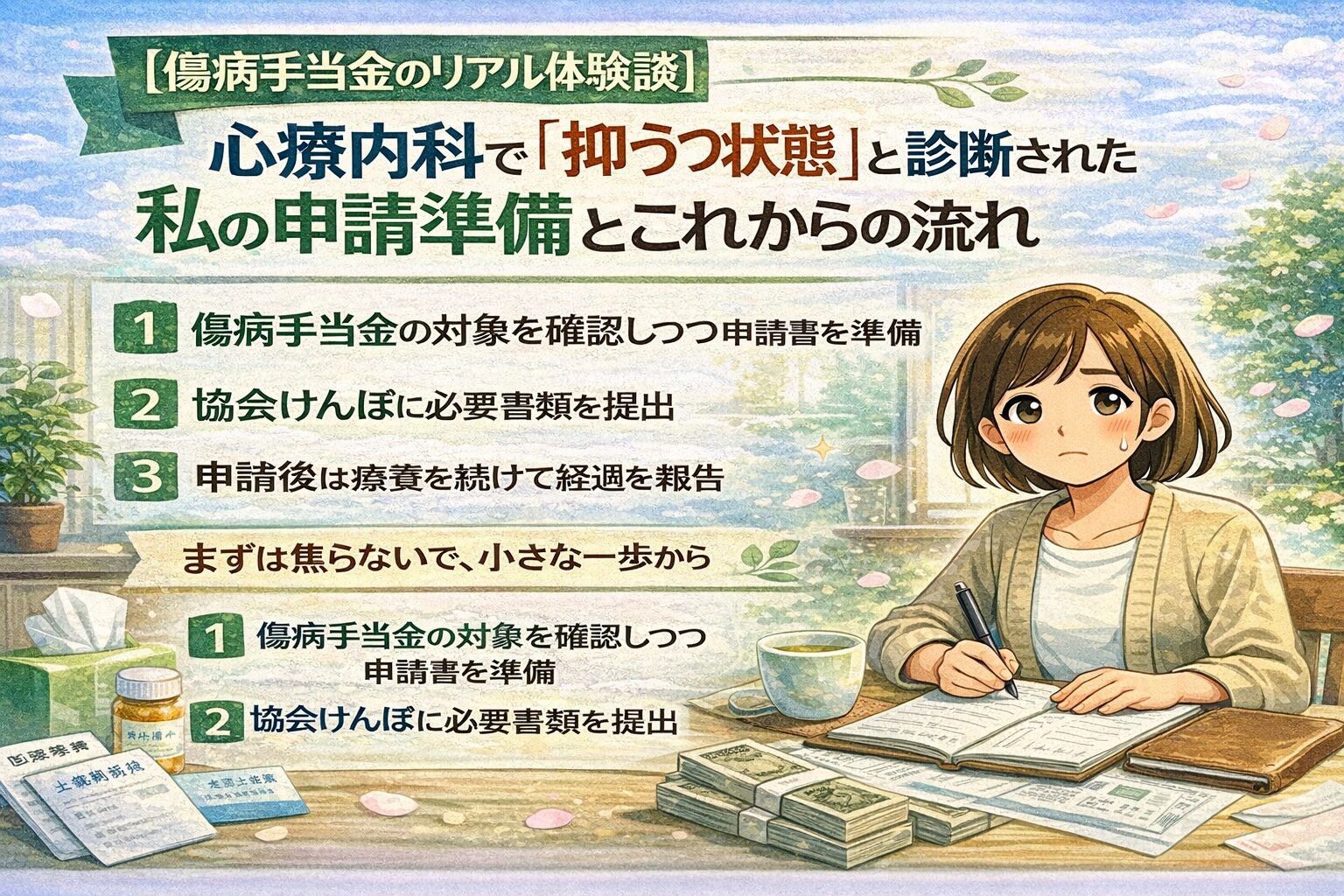

傷病手当金の申請と提出準備

休養中は給与が止まるため、傷病手当金を申請することにしました。

主治医の記入欄・本人記入欄・事業主記入欄の3部構成で、退職前に職場へ依頼を済ませています。

今は、11月に協会けんぽへ提出できるように準備を整えているところです。

この手当金があるだけで、経済的にも心にも少し余裕が生まれました。

退職後も支給要件を満たしていれば継続できるため、忘れずに手続きを進めておきたいところです。

📚 あわせて読みたい

有給休暇の整理と引継ぎ

私は40日ほど有給が残っていましたが、療養を優先して消化しました。

引継ぎは、体調の良い日に少しずつメモをまとめ、信頼できる同僚に託しました。

「ありがとう」と伝えられたことが、心の救いになっています。

退職後に受け取る書類のチェック

退職後に届く書類も確認済みです。届いたら内容を必ず確認し、保管するようにしています。

- ✔ 離職票(失業給付申請用)

- ✔ 源泉徴収票(年末調整・確定申告用)

- ✔ 健康保険資格喪失証明書(国保・扶養手続き用)

まとめ|退職を待つこの時間を、少しでも穏やかに

いまは、すべての手続きを終えて退職日を待つのみ。

焦りも不安もありますが、どこか静かな気持ちで過ごしています。

ここまで来られたのは、主治医や同僚、そして支えてくれた人たちのおかげ。

そして何より、「自分を守る」という選択をした自分自身を、少し誇らしく感じています。

これからのことは、退職後の心と体の回復を見ながら、ゆっくり考えていこうと思います🍀

※ 本記事は筆者の実体験をもとにしています。制度内容は時期や地域により異なる場合があります。

詳細は所属先や各自治体・保険者にご確認ください。