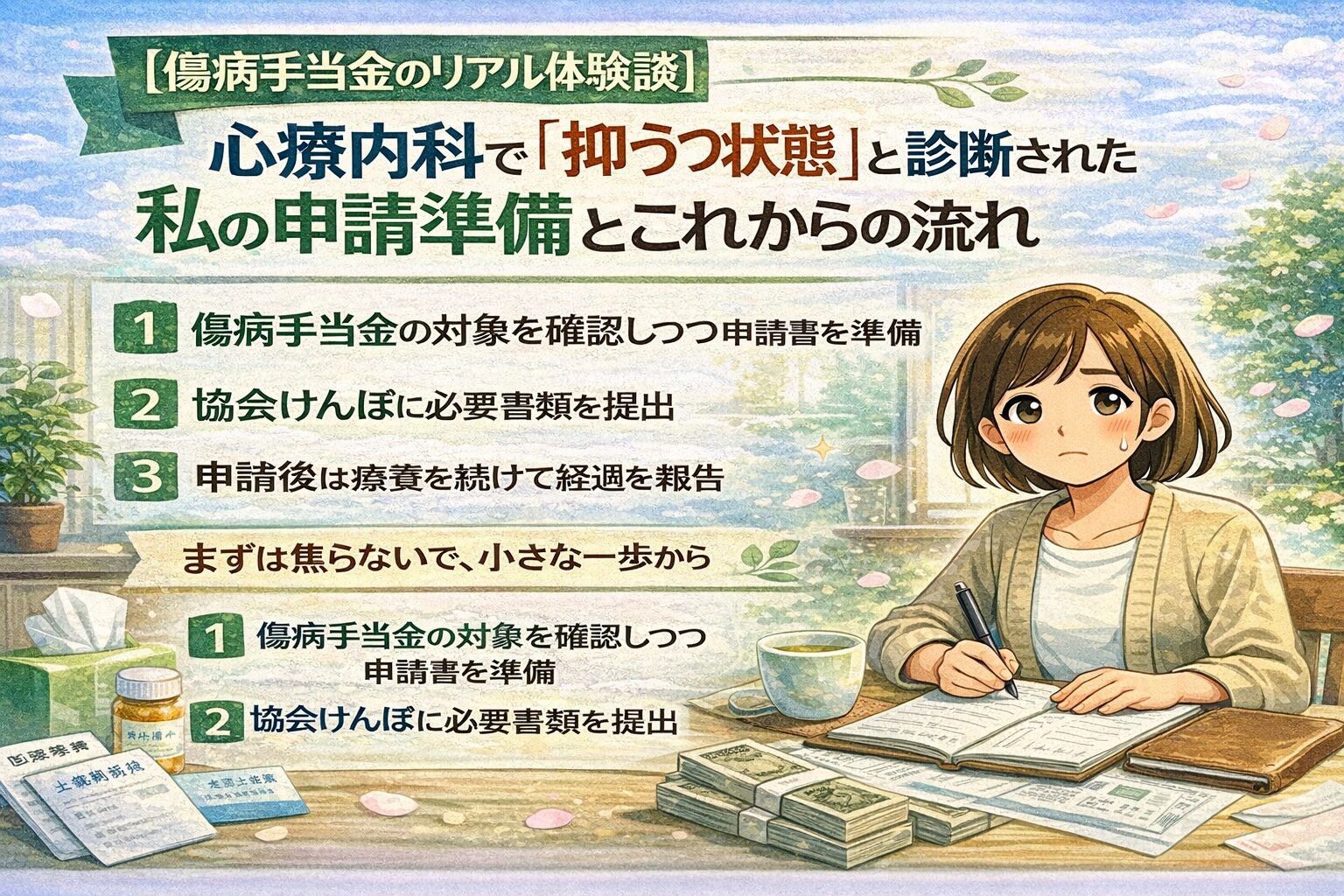

【傷病手当金のリアル体験談】心療内科で「抑うつ状態」と診断された私の申請準備とこれからの流れ

キャパオーバーで休職し、心療内科で「抑うつ状態」と診断された私。

退職日(10月31日)を目前に、現在は傷病手当金の申請準備を進めています。

この記事では、退職後に備えて行っている手続きの流れと、感じていることをまとめました。

傷病手当金とは?私が対象になった理由

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに、健康保険から支給される制度です。

私は心療内科で「抑うつ状態」と診断され、主治医から労務不能(働けない状態)と判断されました。

退職後も、退職前に受給が開始していれば継続支給されることを知り、申請を進めることにしました。

最初は難しそうに感じましたが、制度を理解していくうちに「きっとできる」と思えるようになりました。

申請書の準備と必要な3つの記入欄

申請書は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式サイトからダウンロードできます。

私も協会けんぽのHPから書類一式をダウンロードし、印刷して準備しました。

書類には、次の3つの記入欄があります👇

- 本人記入欄(自分で記入)

- 医師記入欄(主治医に依頼)

- 事業主記入欄(職場に依頼)

まず自分で「申請者本人用」を記入し、再診時に主治医に医師記入欄をお願いする予定です。

職場の事業主記入欄については、退職前にお手紙で申請予定をお伝えしました。

退職後に記入をお願いし、返信書類を受け取ったあとに、まとめて申請する流れです。

💡 ポイント:

申請書の最新版は協会けんぽの公式HPからダウンロードするのが確実です。

(全国健康保険協会 >「各種申請書」>「傷病手当金支給申請書」)

協会けんぽへの提出準備と今後の流れ

退職日は10月31日ですが、出勤してしまうと支給対象外になるため、当日は療養を続ける形で過ごしました。

現在は、主治医の診断書と事業所記入欄の返信書類が揃い次第、まとめて協会けんぽへ申請する予定です。

まだ支給は始まっていませんが、ここまで準備を進められたことで少し安心できるようになりました。

制度を理解することで「自分は守られている」という感覚が生まれ、焦りや不安が和らいできた気がします。

私が感じた注意点と準備しておいてよかったこと

傷病手当金の申請を進めるなかで感じたのは、「早めの準備がすべて」ということ。

医師への依頼や職場への書類送付には時間がかかるため、焦らず計画的に進めるのが大切です。

退職日が近い方は、できるだけ早めに職場へ依頼しておくと安心です。

また、退職日に出勤すると支給対象外になる点も注意が必要です。

「少しだけ顔を出そうかな」と思っても、その1日で受給資格を失ってしまうことがあります。

主治医や家族と相談し、無理せず自宅で療養を続けることが大切だと感じました。

同じように申請を考えている方へ

退職後の手続きは不安が多いものです。

私も最初は「これで合っているのかな?」と何度も確認しながら進めました。

でも、協会けんぽの窓口や市役所に電話すると、どこも丁寧に対応してくれました。

一人で抱え込まなくても大丈夫。制度を知ることで、少しずつ心が落ち着いていきます。

もし今、同じように療養中で申請を考えている方がいたら、

「焦らなくていい」「助けを借りてもいい」と伝えたいです。

あなたの頑張りは、ちゃんと誰かが見ています🍀

まとめ|制度を知ることで、心が少し軽くなる

傷病手当金は、働けない自分を責めずに「休むことを支える制度」です。

書類の準備や提出は少し大変ですが、一つずつ進めれば必ず整います。

私も、11月1日の申請を終えたら、次は心と体の回復に集中しようと思っています。

どうかあなたも、自分を責めずに、安心して制度を頼ってくださいね🌿

※ 本記事は筆者の進行中の体験に基づいており、制度内容は時期や地域によって異なる場合があります。

詳細は全国健康保険協会(協会けんぽ)または加入している健康保険組合へご確認ください。