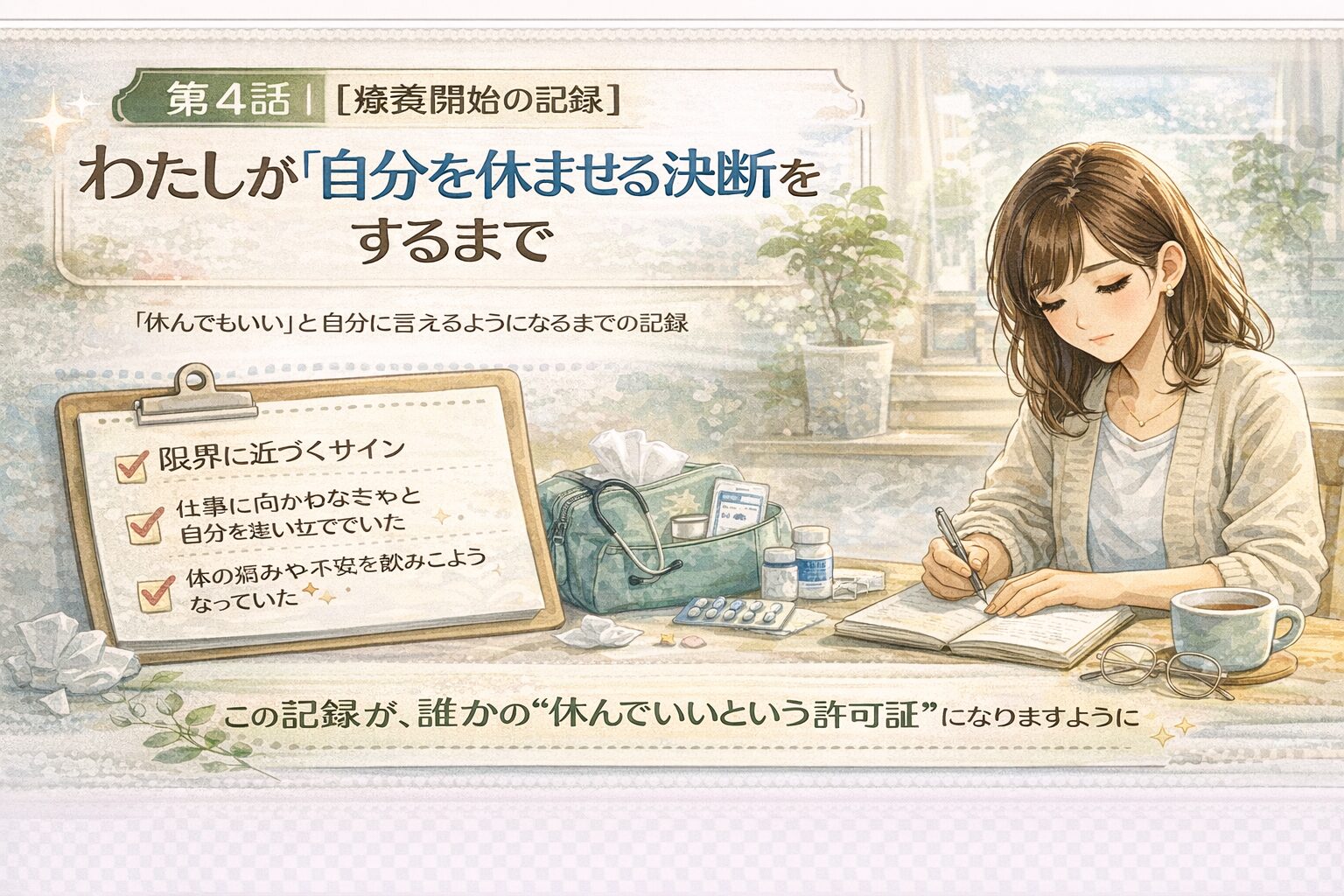

第4話|【療養開始の記録】わたしが「自分を休ませる」決断をするまで

「休んでもいい」と自分に言えるようになるまでには、きっと時間がかかります。

これは、働き続けるうちに限界が分からなくなったひとりの看護師である“私”の記録です。少しずつ「自分を休ませる」という選択へ向かった道のりをたどります。

もし今、あなたの胸の奥にも「このまま進んで大丈夫だろうか」という小さな違和感があるなら——

その感覚は、すでに“気づき始めているサイン”なのかもしれません。

- 心が限界に近づくサイン — それでも「行かなきゃ」と自分を追い立てていた

- 「受診しなさい」—— 院長の一言で、私の中の何かが静かに変わった

- 心療内科 初診の日 — 息を殺すように受付を通ったあの瞬間

- 白紙1枚と向き合う — 「書き出す」という行為が、現実を認める最初の一歩だった

- 「直接対応しないでください」— 長女が“防波堤”になるという決断

- 診断書を速達で送り、電話も娘に託した — 療養がはじまった最初の1日

- 罪悪感と安堵のあいだで揺れ続ける —— 療養中の今も終わっていない感覚

- 自分を責める声と、少しずつ生まれてきた“許す”感覚

- 「手続き」は面倒な作業じゃない —— 人生を取り戻す“再起動ボタン”

- 「制度に頼る」のではなく、「制度を使う」という生き方へ

- “知らないまま不安に怯える”から、“知って選べる安心”へ

- 療養する身体と、手続きを進める頭 —— “社会と少し距離を置く”という生き方

- この記録が、誰かの“休んでいいという許可証”になりますように

心が限界に近づくサイン — それでも「行かなきゃ」と自分を追い立てていた

読みながら、あなた自身の朝の感覚と少し重ねてみてください。小さな違和感でも、ここに置いて大丈夫です。

朝、目が覚めても体が起き上がりません。

「あと5分…」と寝返りを打ちながら、頭にはすでに透析室の風景が浮かんでいました。

——また何かを忘れるのではないか。

その不安が胸をざわつかせ、呼吸が浅くなります。心臓の鼓動が早く、体の内側からカタカタと揺れるように落ち着きません。

仕事服を手に取ると、ふと手が止まりました。

「今日は…無理かもしれない」

そう思っても、「人が足りないから行かなきゃ」と自分を奮い立たせて立ち上がります。

鏡に映るのは、影のある目元と上がらない肩。胃がキリキリと痛みます。

——これが限界のサインだったのに、私はまだ「限界」という言葉を自分に許せませんでした。

「私が休んだら迷惑がかかる」──その思いだけで体を動かしていました。

「受診しなさい」—— 院長の一言で、私の中の何かが静かに変わった

“受診”という言葉に距離を感じるなら、それは自然な反応です。私も同じ場所から一歩を踏み出しました。

その日、院長先生から「心療内科を受診しなさい」と指示が出ました。

“心療内科”という言葉はどこか遠い世界の話のようで、私は“耐えられなくなった人が行く場所”だと思い込んでいました。

電話越しのその言葉に、胸の奥が静かに揺れました。

驚きでも反発でもなく、「ああ、もう私はその段階に来ているのだ」と理解しました。

Googleマップで「心療内科」検索し、自宅近くの小さなクリニックを見つけました。

「近い」というだけで、少しだけ救われた気がしました。

心療内科 初診の日 — 息を殺すように受付を通ったあの瞬間

もし今、受診を迷っているなら、緊張していても構いません。小さな一歩で十分です。

小さな建物の引き戸を開けた瞬間、息をひとつ飲みました。

受付で「院長の指示で受診に来ました」と伝えます。

看護師として何度も使ってきた言葉なのに、自分が言うと声が少し震えました。

診察室に入ると、主治医はすぐに判断せず、「いつからしんどかったですか?」と静かに尋ねました。

その柔らかな声に、少しだけ肩の力が抜けました。

透析室での出来事を、事実だけ伝えるのが精一杯でした。

白紙1枚と向き合う — 「書き出す」という行為が、現実を認める最初の一歩だった

もし紙とペンが手元にあれば——思いつく順で一行だけ。完璧より「書き出す」を優先してみませんか。

これは今回だけが原因ではありません。キャパオーバーです。今回の出来事は“引き金”にすぎません。

主治医はそう告げ、A4の白紙を1枚取り出しました。

些細なことも全部、箇条書きにして書き出してください。“大したことではない”と思っていることこそ、今のあなたを追い詰めています。

ペンを持ったまましばらく動けませんでしたが、「血圧測定 忘れた」と一行目に書きました。

書くたびに、“些細だと思っていたこと”が、実は心を削っていたのだと気づいていきました。

「直接対応しないでください」— 長女が“防波堤”になるという決断

支えを頼むのは弱さではありません。必要なときに“防波堤”を立てることは、回復のための選択です。

診断書を発行します。1ヶ月の自宅療養が必要です。

ただ、本来は4〜7ヶ月の休養が必要な状態です。

その言葉は淡々としていましたが、胸の奥にずしりと落ちました。

「1ヶ月休む」のではなく、「本来はもっと長く休むべき状態」——その現実を初めて受け止めました。

今後、職場への連絡はご本人ではなくご家族が行ってください。娘さんを“防波堤”にしてください。

診察後、長女に伝えると、彼女は静かに頷きました。

「わかった。もうお母さんは電話しなくていい」

その声に、涙がこみ上げました。

診断書を速達で送り、電話も娘に託した — 療養がはじまった最初の1日

行動の前に深呼吸をひとつ。たとえ小さな投函の音でも、それは自分を守るほうへ舵を切った合図でした。

その日のうちに、診断書と短い手紙を封筒に入れました。

投函口の前で深呼吸し、「これは逃げではなく、自分を守るための行動だ」と心の中で確認してからポストに落としました。

——その小さな音が、「自分のために動き始めた」合図のように聞こえました。

罪悪感と安堵のあいだで揺れ続ける —— 療養中の今も終わっていない感覚

安堵と罪悪感が同時に来ても大丈夫。どちらもいまのあなたに正直な反応です。

療養が始まっても、心はすぐには落ち着きません。

頭のどこかで「今、透析室は…」「回収の時間…」と職場の時間を追ってしまいます。

休めていることへの安堵 ——「今日は怒鳴られなくて済む」

休んでいることへの罪悪感 ——「私がいないことで迷惑をかけているかもしれない」

そのふたつの感情が、今も胸の奥で静かに波のように揺れています。

自分を責める声と、少しずつ生まれてきた“許す”感覚

「責任感」と「限界」は両立します。限界を認めることは、責任を放すことではありません。

休むことに罪悪感を覚えるのは、「患者を守る側」としての責任感が染みついているからだと思います。

けれど、ふと気づきました。

守るべき患者を守れないほど自分が削れていたら——それは誠実さではなく、限界状態なのではないでしょうか。

その瞬間、胸の奥に“自分を許す”という感覚がほんの少し芽生えました。

そして退職願を速達で郵送しました。ポストに押し込んだ手の感触は、今も覚えています。

「手続き」は面倒な作業じゃない —— 人生を取り戻す“再起動ボタン”

手続きは事務ではなく回復の一部。チェックリストは、未来の自分への伴走になります。

療養と同時に、退職後の手続きリストを作り始めました。

健康保険(任意継続 or 国保)/国保減免申請/傷病手当金申請/年金・退職金・失業保険の延長…。

ただの“事務作業”ではなく、「人生の主導権を取り戻す作業」だと思って進めています。

「制度に頼る」のではなく、「制度を使う」という生き方へ

制度は“頼るもの”ではなく“使っていい資源”。必要に応じて選び直して大丈夫です。

以前の私は、“制度に頼る=弱さ”だと感じていました。けれど今は違います。

制度とは“誰もが生きるために使っていい社会資源”。それを自分の手で選び直すことが、“人生のハンドルを握り直す”行為なのです。

“知らないまま不安に怯える”から、“知って選べる安心”へ

不安は「知らないとき」に大きくなります。小さく分けて調べるだけで、景色が変わります。

最初に調べたのは健康保険でした。

「保険証がなくなったら終わり」と思い込んでいましたが、任意継続と国保にはルールがあり、どちらを選んでもよいと知りました。

不安とは、“知らないとき”に一番大きくなるのだと気づきました。

傷病手当金も同じでした。

「休んだら収入がゼロになる」という恐怖が、「申請すれば支給される可能性がある」に変わっただけで、胸の景色が少し変わりました。

療養する身体と、手続きを進める頭 —— “社会と少し距離を置く”という生き方

働くためでなく“生きるため”の起床でOK。あなたのペースを優先しましょう。

痛みで体が動かない朝。

少し頭が働く午後に役所へ電話し、疲れてまた横になる夕方。

“働くため”に体を起こすのではなく、“生きるために”起きるタイミングを待つ——

そんな時間に、今ゆっくりと切り替わっています。

この記録が、誰かの“休んでいいという許可証”になりますように

いま、休む許可が出せないなら——このページを“仮の許可証”として持ち帰ってください。

療養とは、“何もせずに寝ること”ではなく、“社会との距離を自分のペースで取り直す”ことでした。

休むことは逃げることではありません。私はただ、“自分を守る場所に移動した”だけです。

この記録が、「自分を休ませる許可が出せない誰か」に届くなら——

それだけで、私は今日、文字を残す意味を見つけられます。

退職・療養シリーズ

【退職を控えた看護師のリアル】キャパオーバーから退職までに行った手続きと心の整理手続きと心のバランスを失いかけたあの日の記録。

記事を読む退職・療養シリーズ

【療養中の気づき】59歳のわたしがAIに助けられている日々休むことと、AIに支えられることの意味。

記事を読む※この記事で触れている制度や手続きは、あくまで「わたし自身の条件で行ったもの」です。

地域や時期によって内容が異なる場合があります。実際の手続きは、ご自身の自治体・保険者・勤務先にご確認ください。